婉啭兴化腔 百味莆仙戏(下篇)

【发布日期:2015-12-09】 【来源:】 【阅读:次】【作者:晚报记者 林爱玲】

滥觞于南宋兴化地区,从一千多年古老汉族戏曲剧种中款款走出的莆仙戏,成为一种不可修复的非物质遗产文化。既是莆仙人世代生活的习俗产物,也成就了兴化大地独有的文化风骚,发展至今,非遗莆仙戏如何在市场化和艺术性两者中走出自己的舞台,是值得所有人深思的一个难题。

上个月莆仙戏第一团接到演出邀请,在外创业的信众为还愿请大戏给乡里乡亲看,在城厢区龙德井社区露天搭台演出连演2天。市民观戏热情高涨,把原本不宽的街道围得水泄不通,道路中间绿化带都站满观众,车的车、步的步都停下来看戏。

很久没看戏的老刘从外地回来,发现如今戏台上都有了LED显示屏了,但是他用手机拍的照片里,怎么拍演员的脸都还是糊成一片。资深戏迷退休的教师老张说,如今对大部分演出的莆仙戏提不起兴致了,台上台下都是凑热闹,就像很多电视观众爱看86版的《西游记》一样,翻拍技术再好就是不如原版的有戏。

莆仙戏爱好者郑庆晓打算送14岁的儿子去莆田艺校专业学莆仙戏。“我从小就听喇叭广播里的莆仙戏,很可惜没有走上莆仙戏这条路。可能是受到我的影响,儿子也爱上莆仙戏,所以我打算让他接受专业学习,以后从事莆仙戏艺术。”

为了推广和普及本土艺术精粹,莆仙大剧院专门在周末两天和节假日都安排了莆仙戏专场演出,票价仅为15元,尽管观戏环境好很多,但是绝大多数场次还是不卖座,近500人的场,有时候买票进来的不到100人。

莆仙戏百花剧团团长张建峰说,“民营剧团太多了,竞争激烈,很多戏班都在亏本运作,演员工资得不到保障,有些甚至下岗了,未来市场一定是优胜劣汰。”

上周,上百个民营莆仙戏剧团报团发展,众筹成立海强文化传媒公司,吹响市场化集结号,欲把莆仙戏市场的无序化变成有序发展,无监管状态变成有条件的约束,这一动作有人看好也有人评论实则系“绑架莆仙戏市场所为”。

无兴不成嬉

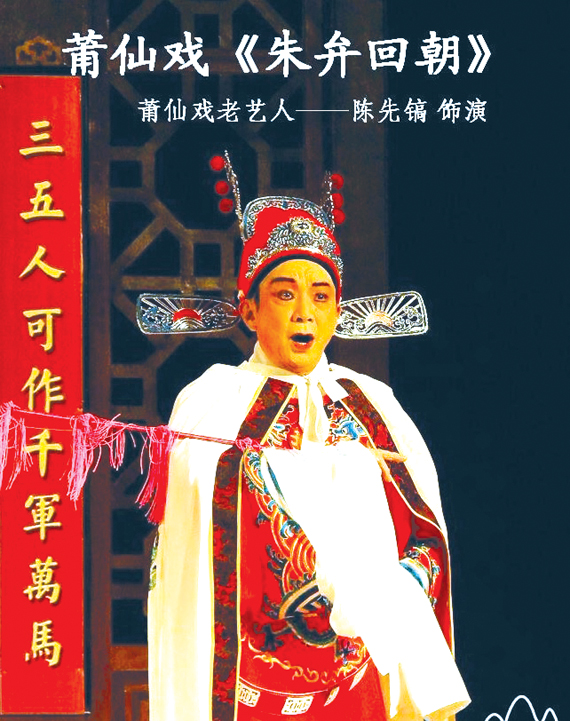

过去人们常说“无兴不成镇,无莆不成市”赞扬了莆田人果敢进取的精神,敢为人先四海创业,有所建树的聪慧。莆仙戏非遗传承人,莆田艺校原校长陈先镐老师则对莆仙戏概括为:“无兴不成嬉”。植根于莆仙文化,以莆仙音乐、表演形式为载体的莆仙戏,离了这些文化土壤,就不是莆仙戏了,这也说明,它的兴衰责成的都将是这片热土。

有业内人士说,从音乐、表演、剧目三个条件看现在市面上演出的莆仙戏,严格地说都不是莆仙戏。莆仙戏编剧莆田艺术教师方晓认为,人们对莆仙戏这个优秀的剧种认知匮乏,导致它的价值没有得到充分体现。莆仙戏作为宋元南戏的活化石,它的独一性,体现在方方面面的综合性上,反观如今的莆仙戏,发展错位和环节缺失,导致如今看戏的少,演戏的多,传统的少,坏习性的多。

陈先镐老师介绍,民营剧团演员大都没有经过正规的科班教育,只是经由民间艺人简单指点后仓促登台,边演边学,学习的脱节导致所饰演角色与剧中人物脱离,大多演员只学到传统的科介舞步的“形”而丢失了“神”;其次是演员迫于繁重的演出任务,许多演员只能应付完成。据莆田市第一团团长卢炳宜介绍,剧团一个月的演出时间平均在24天左右,一年500多场。如此高频率的演出,导致演员难有余力去深入学习、琢磨传统表演艺术的精粹;再次,观众群体文化底蕴的滑落也使得演员不再十分关注表演艺术水平的提升。

“人才培养是需要一个非常负责的工程,尤其是专业人才的培养,最低要求师生比在1:3甚至要达到1:1的比例,戏曲教学又有它的独特性,生旦净末丑、前台后台、声乐、武功、理论等课程需要的老师种类太多了,而现状是我们学校师资力量不足,有资历的年轻莆仙戏演员都忙着演戏。同时,生源基数也不够,一般来说艺术类别的人才100个人中培养10个,但是目前的生源也缺失。”在莆田艺校执教的方晓如是说。

“观众断层严重,80年代民间观剧热情高涨,观众不仅欣赏戏曲艺术美,还能判别优劣,将欣赏和表演融为一体,现在的观众以乡镇留守老年群体为主,他们看戏往往偏重剧情,甚至舞步科介,懂戏的观众现在也很少看戏了。”方晓认为,目前莆仙戏的舞美专业性差,刻意迎合观众求新求异。如舞台上烟雾大量使用,化抽象为具体,直观表现虚幻境界,以弥补和掩饰表演方面的不足,这样舍本逐末的表现形式使得西方系表演艺术精华日趋没落。

从外部环境看,莆仙戏赖以生存的民俗演出包含了诸多不稳定性。随着观众审美趣味、娱乐方式的多元化,二十年前的莆仙戏是“阳春白雪”,而今似乎成了“下里巴人”,尤其是年轻观众沉浸在手机、电脑等自媒体时代中,对传统莆仙戏没有兴趣。即使票价很低,人们还是不愿意进大剧院,观众还缺乏对莆仙戏艺术价值的鉴赏能力。

守望与传承

近年来,为抢救和保护濒危的莆仙戏艺术,市政府也启动了一系列保护莆仙戏艺术工程,专门成立了艺术工程专家委员会对莆仙戏的传统曲牌曲谱进行全面挖掘、汇总、整理,对一些老艺人的示范性表演进行录音和录像。2006年莆仙戏入选首批国家级非物质文化遗产名录。近年,莆田市在试点小学开设莆仙戏唱腔课、表演兴趣班,极大增加了学生对莆仙戏的学习兴趣。文化惠民,莆仙大剧院延续着传承传统文化目的,每周末都开放莆仙戏剧场,以低票价方式鼓励广大市民多进剧场,支持本土艺术精粹。“我们努力打造让各剧团以进大剧院为荣。”莆仙大剧院办公室主任林建通希望通过多渠道宣传,多打造莆仙戏精品和莆仙戏剧团。

为扭转莆仙戏发展困境,12月5日由114家莆仙戏剧团自发组建的海强文化传媒公司举行隆重的开业仪式。总经理汤文辉介绍:“莆仙两地戏班有130多个,超过了市场需求量,为了经营就会存在竞争,为统一团结莆田各剧团,筹划成立这样一家属于我们自己的公司。” 新开业的海强文化传媒公司是我市第一家以莆仙戏为载体的传媒公司,借鉴于北京一家大型的文化传媒公司,看得出他们市场化的决心和野心。莆田百花莆仙戏剧团团长张建峰说,“由公司统筹安排、监管,保障民间剧团稳定发展,剧团和公司签约保底一个月演出几天,不足天数由公司发工资,超出规定天数按一定比例收取抽成。这样演出有保障,剧团都欢迎。”

通过商业化集团化的运作,结束各自为战、告别内耗竞争的局面,也解决部分小剧团可能会解散尴尬处境,刚成立的海强文化传媒公司作出了净化莆仙戏市场的一份尝试。然也有不同声音表示,这个动作无疑绑架了莆仙戏所有剧团,不得不听命于某几个大股东。方晓表示自己的担忧:“市场自有自己的发展规律,如此受制于人,不见得利于莆仙戏发展,反而有可能加重目前已经存在的莆仙戏异化危机。”

采访手记

“可爱莆仙剧,风流时代传,弦歌八百曲,珠玉五千篇,魂断团圆后,神移笑语前。春光芳草碧,莺啭艳阳天。”这是老舍先生在《春草闯堂》观后写的五言律诗。精辟地概括了莆仙戏的风韵和古老特质。我们有诸如这样优秀的剧目不计其数,从这些传统剧本的内容情节里可以窥探我们祖辈的生活现实,甚至想象到他们曾经的身影,这样一种直接且亲切的遗传唤起的是人们对祖辈生活的地域文化的归属感。虽然未曾亲身经历,但却是似曾相识。而这一点至关重要,因为我们关注研究莆仙戏的根源就在于我们对民族地域性文化的重视,同时也是长期以来我们对莆仙戏表演始终满怀热情与兴趣的根本原因。 |

秀屿区东峤镇 金秋有爱 助学成长

秀屿区东峤镇 金秋有爱 助学成长 我市打造全省首个“星青年零工驿站”

我市打造全省首个“星青年零工驿站” 以赛促练 锻造救援尖兵

以赛促练 锻造救援尖兵 从湄洲湾到井冈山 传承红色精神 汲取奋进力量

从湄洲湾到井冈山 传承红色精神 汲取奋进力量