李霞:以画艺抗日的布衣画家

【发布日期:2015-08-26】 【来源:】 【阅读:次】【作者:李志茗】

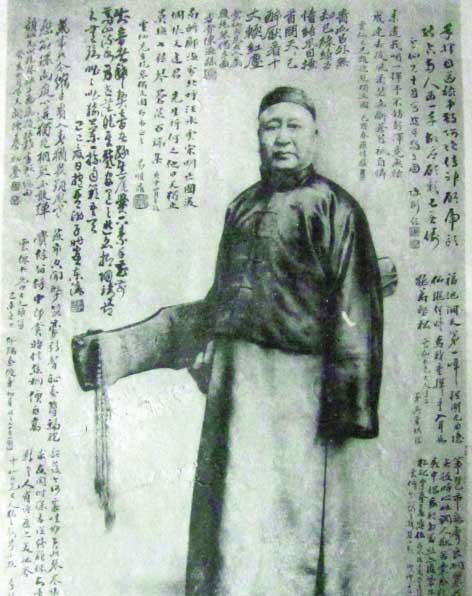

李霞(1871- 1938),字云仙,号髓石子,又号抱琴游子,福建仙游人。他的作品既有浓郁的民俗色彩和生活气息,又能保持中国传统的审美观念和艺术特色,深受名流政要的好评。如中国近代海军名宿萨镇冰自言“镇冰蚤(通‘早’)耳云仙先生画名……先生儒雅风流,文字翰墨,皆优为之”;南京国民政府主席林森则深赞李霞“画笔古奥”;国民党元老于右任评价李霞的画“气韵浑古,笔墨流动”;而近代着名画家吴昌硕、王一亭称誉李霞为“人物第一家”,黄宾虹也说:“李霞笔墨功力深厚,保存了传统人物画艺术之精华。”

李霞生活的时代刚好处于日本对近代中国的侵略步步加紧的时期。国家兴亡,匹夫有责。作为一名有良知的中国人,又有一技之长,他以自己的行动展示爱国热情,抒写抗日情怀。

赴台湾以国画抵抗文化侵略

1928年,李霞前往日本治下的台湾传艺授道,弘扬中华民族传统文化,以对抗日本对台湾同胞实施的文化奴役与压制政策。

甲午之后,清朝割让台湾给日本。日本一方面以武力镇压台湾同胞的反抗,另一方面则采取同化政策,大力推广日本文化。绘画作为中国文化的重要组成部分,自然受到严重冲击。《重修台湾省通志》卷十《艺文志艺术篇》云:“民国前十七年(光绪二十一年,公元1895年)台湾割日,自是年起至民国十三年之间美术界可谓一片空白。日本割据之前,尚有一般士子,浸淫制艺而及于书画,然自割日后,不愿向异族低头者,纷纷西渡大陆,或因家累羁留故里者,则因缅怀祖国,沉沦诗酒,相继凋残。”可见,日据时期台湾的中国传统绘画艺术日益式微,陷入了停滞状态。

在这种情况下,西洋画和日本画趁势而起,取代中国画,成为台湾画坛的主流。加上日本又发动“皇民化运动”,台湾的一些近代美术先驱者,“尽最大努力,致力于日本美术的输入”,更使中国画举步维艰。1927年,日本台湾总督府委托台湾教育会出面,举办第一届“台湾美术展览会”。因为是首届,主办方格外重视,广为宣传,鼓励参展。但审查委员都是日本人,展览只分西洋画和日本画两部分,中国传统画一概被排斥在外,这明显是政治歧视,引起舆论大哗。为此,有识之士愤慨之余,意识到必须传承和维护自己的文化传统,这样才能发展民族文化,保持民族认同。于是,他们也致力于中国画创作,并举办画展以示抗衡。

就在此时,李霞东渡来台,寓居新竹。新竹是台湾北部重镇,闽人集居之地,受福建影响很大,闽文化特征浓厚。因此,尽管日据时期台湾的中国画走向衰落,“潜心书画者较少”,但在这里“却不时仍有文人墨客之雅聚或书画会之形成”,中国传统书画氛围尚保持着。

李霞来到新竹以后,受到各界人士欢迎。在与当地画家的接触交流中,很快同一个叫范耀庚的熟识,并结成莫逆之交。范氏之女范侃卿即拜李霞为师,同时亦拜为义父。在台期间,李霞的活动主要有三方面:

一是指导台湾青年作画。其中之一就是上述的范侃卿。她自幼随父画画,已有较好基础,跟李霞学画后,进步更快。此外,接受李霞直接指导者,还有陈湖古、陈心授、张品三、郑玉田等;间接受其影响者,则有廖四秀、余清潭、曾浴兰等多人。这些人中受李霞影响明显的首推陈湖古与张品三。陈湖古在“全台书画展览会”上的参展作品模仿李霞风格,款题为“阴阳合德图,岁己巳敬仿云仙先生笔意”。张品三的《苏普道逃禅图》中苏普道头巾、道服的线条之起伏转折,几与李霞关公像上惯用之笔法毫无二致。

二是在台中开办画展。李霞1928年秋抵台后,创作不辍,积攒了一批画作,便于次年的8月11至13日,假台中市新富町中华会馆举行个展,名曰“李霞先生画道展览”。海报起首即云:“古之六法,今之美术,是有价值之事,为珍趣之品也”,点明中国画古已有之,源远流长,是珍趣之品,有价值之事。接着介绍李霞生平及其艺术特色和成就,指出李霞“操有价值之笔,抱珍趣之才,恒为各界缙绅所钦重也”,再次强调画事乃中国特色,中国传统,中国文化,有其审美价值和趣味。海报还列有展览地点、时间,以及赞助人姓名,共十余人。得到这么多台湾人士的支持,说明李霞画展经过精心策划,是当时台湾画坛抗争日本当局歧视中国画的一次实践和努力。事实证明,这次策展很成功,“展品被收藏家订购一空,令人惊异”。

三是应邀参加“新竹益精书画会”举办的“全台书画展览会”,并担任评审工作。1929年8月,“新竹益精书画会”所举办的这一次展览,“可以说是日据时代,台湾传统书画界的大事,也是在殖民地上,由民间人士竭力维护书画发展的盛举”。按主持人及评审委员之一的日人尾崎真秀记载,此次展览报名者踊跃,共收到书画作品805件,入选书、画各50件,比例为8:1,大致上和当时官办的“台湾美术展览会”相同。这次展览会设在新竹女子公学会堂,为期5日。李霞不仅出任审查委员,而且提交作品《大欢喜图》参展,颇获好评。

李霞的台湾之行虽然只有一年多,但影响巨大。据台湾美术史学者研究,“在有清一代至日据时代,大陆来台客寓画家众多,然而对台湾(尤其是新竹地区)绘画界影响之大,实无出其右者”:“从有清一代至日据时代,台湾水墨画界最贫乏部门,即是人物画。……直至昭和二年,李霞来台,才掀起了人物画的旋风”:“新竹一带于日据时代后半期人物画家辈出,无可否认的是受到李霞的影响与熏陶”。总之,“他为日据时代台湾渐趋萎靡的中国传统绘画注入一股新的活力”,“由此成为清末至日占时期台湾地区美术艺文活动的代表人物”。

此外,李霞返回大陆后,与范氏家族仍保持着密切联系。李氏家族藏有范侃卿照片一帧,其上颇多题咏,李霞在范女士肖像征诗序上写道:“观其仪容温淑,秀外慧中,卓然大家风范,遂不靳罄数十年所心得者补益之……顾女士本华族遗胄……甲午之变,孑然沧海遗民,杜门课读,感极而悲。”又题诗云:“传神阿堵笔无痕,赖汝支持吾道存。一事最生衣钵恨,可怜山水异中原。”

言由心生,李霞的诗句道出了他对台湾被日本侵占的愤慨,对台湾同胞不幸遭遇的深切同情。所以,居台期间,他愿意收徒传艺,以“数十年所心得者”倾囊相授,希望借此弘扬民族传统文化,唤起台胞眷怀祖国之情。而他的目的也基本达到。其学生范侃卿有题《云仙我师抱琴独立图》七绝一首曰:“独立亭亭卓尔哉,还从爨下拾良材。而今瀛岛深闺女,争向程门立雪来。”可见当时向李霞求教的台湾同胞不少,男女皆有。

在南京卖画赈灾

李霞从台湾返回大陆不久,日本就悍然发动“九·一八事变”,侵占东三省,继而出兵上海,展开全面侵略中国的攻势,从此中国进入了抗日救亡阶段。李霞在台湾时,目睹日本殖民统治下的台湾人民社会地位低下,人身权利得不到保障,深受歧视和压迫的事实,感极而悲,发出了“可怜山水异中原”的慨叹。因此,他对日本的侵略举动十分敏感,非常关心时势,并积极参与到抗日救亡活动中去。

屋漏偏逢连夜雨。“九·一八事变”爆发后,中国不仅外患严重,而且内忧频仍,连年发生各种水旱灾害,损失巨大。为了救民于水火之中,全国各地都举行赈灾活动。李霞也行动起来,投身其中。

这年的11月,他与何遂在南京共同举办画展,卖画赈灾。地点设在中华路青年会二楼,时间从15日至19日。这次画展很隆重,《中央日报》从开幕日起,连续报道5天。从报道内容来看,参加画展的不只李霞、何遂两人,还有梁慧清、张炳午、李璧等多人;作品除国画外,还有金石、木刻等。15日为预展,细雨 ,但参观者踊跃,“对各家作品均极赞许”。16日,仍雨丝连绵,而往观者甚多,“不下千余人”。17日,林森、何应钦、蔡元培等国民党党政要员莅会参观,“对各家作品极为赞许,并购作品数十幅”。19日,孙哲生、许士骐等名流、艺术家前往参观,“对各家作品均甚赞美”,李霞所画关公“生气凛然,令人起敬”。

除《中央日报》的报道外,南京当地的一个文艺团体芳草文艺社还出版“国展专号”,广为宣传。该专号由着名抗日爱国将领苏炳文题写专号名“李云仙何叙甫两先生国画展览会特刊”。特刊共两版,第一版是有关李霞的内容,第二版则登载李霞、何遂参展的部分画作及其他内容。何遂是同盟会会员,参加过辛亥革命,为国民党元老,但特刊着重介绍的却是布衣画家李霞。第一版主要有三部分内容:一是萨镇冰所写《李云仙先生国画序》;二是苏铁庵题诗一首,名《云仙先生来京展览国画将捐资助赈感成即赠》;三是林森、于右任、黄葆钺对李霞《十八罗汉渡海图》白描长卷的题跋。

不过,萨镇冰的序言内容丰富,信息量很大,很有必要多加分析。萨镇冰说他对李霞的画名早有耳闻,以为李霞因画作值钱,而坐拥巨资,是卖艺中的强者。等到看了李霞的画及其自序《抱琴独立图》,才知道李氏为人慷慨大方,非悭吝龌龊之徒,其“里 \人物亦啧称道先生”,因此“益佩先生儒雅风流,文字翰墨,皆优为之”。更有进者,“先生虽习弄柔翰,而富有利济民物之想,尝选平生得意杰作画五十帧,每帧都五尺,邮诿南洋爱国会,粥(鬻)所值以赈灾民,迩又以东北义军蹈汤火,冒戈 ,深用悯测,复精选平生画本,用珂罗版拓印若干卷,粥(鬻)值援济,以急边关军粮之需。世尝说人具一艺之长,一生食着不尽,如先生者,宅心慈蔼,不惜精神腕力之所得,以拯当前之艰危,是岂第计一身一家食着已耶?殆又今世之仁人君子也”。

由此可知,李霞卖画赈灾不是第一次了,此前已委托南洋爱国会做过。而更值得一提的是,在东北沦陷后,他也卖画册捐钱,购买军粮,支援东北义军抗日。

卖画助饷直到生命最后一刻

1937年,卢沟桥事变爆发,中国的全面抗战就此开始。李霞于此前一年从上海回到家乡仙游,但他很关注前方战事。阅报得知战局不利,国土频频沦陷,他义愤填膺,心急如焚,一如既往地卖画援济,“以拯当前之艰危”。当时他健康状况不佳,但仍拖着病躯,坚持大量作画,每幅作品均钤印“国难当前,卖画助饷”闲章,以卖画所得支援抗战。

1938年,李霞抱病到邻县永春为抗日义卖作品,不巧遭遇日本战机空袭,虽躲过一劫,但受到惊吓,病情急速恶化,不幸与世长辞,享年68岁。

后来李霞的门生故旧陆续写了一些回忆文章,他们认为李霞卖画助饷“直到生命的最后一息”,“这充分体现出这位爱国画家的高尚品质和民族气节”。根据他们的回忆,抗战军兴,李霞不仅卖画助饷,而且寄情画笔,鼓舞士气。如他曾用《花木兰从军》、《梁红玉击鼓》等题材作画,以激发女性同胞的抗日爱国情绪;作“钟馗捉鬼”、“钟馗啖鬼”诸画,希望有像钟馗那样降妖伏魔的人物,除尽人间的鬼怪魑魅,让国家太平,人民安乐。

|

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛 少年“跃”山海 非遗“动”起来

少年“跃”山海 非遗“动”起来 翰墨书百年 丹青绘匠心

翰墨书百年 丹青绘匠心 书香启智 和美莆田

书香启智 和美莆田