追寻廉官郑照的足迹

【发布日期:2016-06-07】 【来源:】 【阅读:次】【作者:郑志忠】

郑照(1401—1471),明英宗正统年间,被御赐为“廉官第一”。公元1436年,他被派任江西安远县令,连续三任(每任三年),施政有方,政绩卓着。后他改任江西德安县令,又是三任,为老百姓做了不少好事。离任时,他已经53岁了,当地百姓再三挽留。由此可见,百姓对他爱戴至深。

郑照,浔阳庄公21代孙,字孔昭,号菊庄,西乡翁都(今大济镇文殊村)人。郑照从小精勤好学,操守耿介,后入朝廷国子监念书,学业特优。居官近二十年,他始终坚守“无贪利,无失政,无冤民,操守甚峻”。英宗皇帝听了郑照的政绩汇报后,大为满意,当殿赐给他“廉官”的荣誉称号,还把西蕃进贡的十只白鹤也赐给他,旨在赞誉他有高尚的琴鹤情操。

郑照被恩封“廉官”,当时朝廷奸佞不服,奏请复查。英宗御命钦差前往复查,反而查出郑照清廉奇绩。他家贫如洗,全靠夫人在家拧麻织布以维持生计,因无力抚养子女,竟把4个儿子送人,只留第五子继嗣。英宗听了非常感动,在先前赐给郑照“廉官”荣誉封号下再添“第一”,合为“廉官第一”,并钦赐“贤令尹”石坊,立在县城为志。明户部尚书郑纪撰联赞曰:“廉政起风波敕封清官扬正气,忠贞报社稷钦赐贤令传佳声。”

郑照任县官时,他经常深入民间,了解民众疾苦,与老百姓拉家常,谈勤俭持家,谈生产情况。群众有什么要求或建议,可以直接到县衙里找他反映。他说:“我是地方父母官,老百姓就是我的儿女,儿女要见爹娘何必差役传达。”他每有项目实施时,必和乡亲父老商量,今话走群众路线。按惯例,县里的吏胥每月都要奉送额定的礼金给县官,这在当时是县官的合法收入,也算县官的特别办公费,但郑照把这一笔收入全部缴公。德安邻县有几股匪盗,相约不去扰乱郑照管辖的区域,当地社会治安良好,就是因为被他的廉政所感动。如今,郑照为官廉正爱民的故事在坊间依然可以追寻。

郑照告老返乡时,途径江西砀山,孙子口渴想吃鄱阳梨,由于囊中羞涩,他舍不得买,用瓢舀起湖中清水给孩子解渴。为此,明状元柯潜撰写了一幅赞联,“拜命治华封百里苍生沾雨露,乞辞归故里一瓢清水付儿孙。”这副楹联仍存在大济镇文殊村翁都郑照祠堂中。 郑照终年70岁,明仙游知县刘方还特地为他的画像题词:“青松比操,秋水同清,云端双鸟迥,花里一琴鸣,留西江之遗爱,祀乡贤以命名,敬仰先生之峻节,以作后学之表率。”明赐进士甘肃岷府长史莆田人吴宏也为郑照书写墓志铭。

回眸历史,逝去的只是岁月,永恒的是廉官勤勉为民、务实清廉的可贵精神。而今,郑氏后裔谨记祖训,传承郑照勤廉精神,为官曰廉曰勤,入仕则报国,出仕则为民,造福一方,让人敬由心生。 |

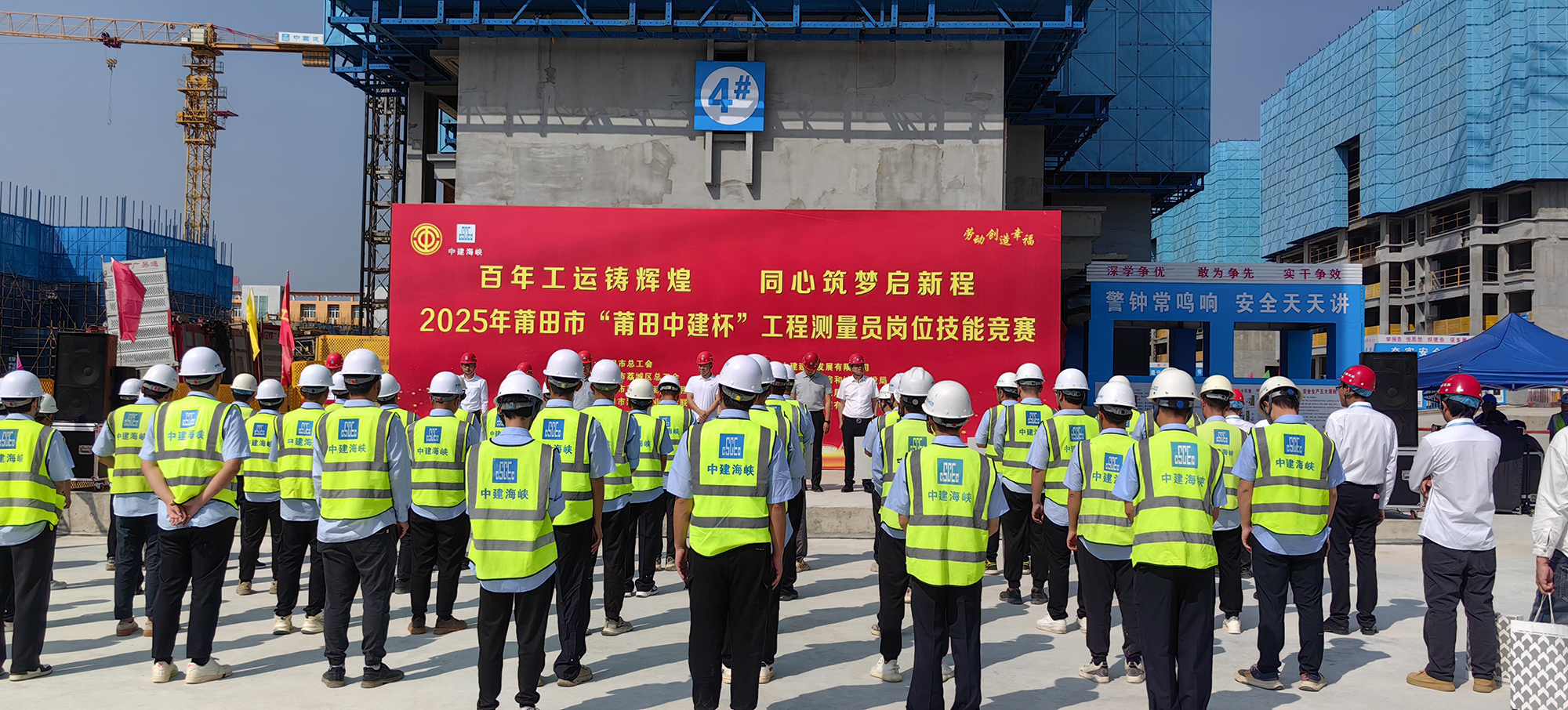

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛 少年“跃”山海 非遗“动”起来

少年“跃”山海 非遗“动”起来 翰墨书百年 丹青绘匠心

翰墨书百年 丹青绘匠心 书香启智 和美莆田

书香启智 和美莆田