沉七洲 浮莆田(上)

【发布日期:2015-10-27】 【来源:】 【阅读:次】【作者:阮其山】

莆田大地,物华天宝,人杰地灵。〔明〕何乔远《闽书》赞曰:“环城千里,并海一隅。仙境峭壶公之碧,清流奔玉涧之泉。海道舟车,介于泉、福;山川人物,甲于闽中。”真可谓一方宝地也。

莆田宝地,从何而来?

民谚曰:“沉七洲、浮莆田”。认为莆田是从大海中浮上来的,千古以传。

此说并非空穴来风,而是有理有据的。

一是符合古代海陆地质演变史。

莆田地质史表明,其地域处于大东亚新华夏构造体系第二隆起带的沉降带,与南岭纬向构造体系的交汇处,是福建省内最活跃、最强大的构造。发生于亿万年前的加里东运动,使区域内地壳隆起成陆。其后的海西印支时期,地壳以升降为主,时而为海,时而为陆,地层有海陆交替相等多种岩相。后发生强烈的印支运动,使地壳全部上升为陆,至燕山期奠定了地域的基本轮廓。此后,境内地壳长期仍以上升为主。

新构造运动在闽东沿海中部,体现为差异性升降,莆田县境内表现尤其明显。其北部地区上升较多,形成峰峦峻拔的中低山区。沿海三大半岛上升较大,离海仅数公里之地。鹭峰山高311米,大蚶山高398米,木兰溪下游相对下降幅度较大。形成由砂泥和海生贝壳等河海共同沉积的平原。滨海地带,普遍存在由港湾淤积而成的海积平原、湿地和海滩。由于陆地的上升,海滩与滩涂的面积不断扩大。

二是有众多古籍记载的印证。

海陆变迁现象,古人早有“沧海桑田”之说。对于福建的地理变迁,成书于战国时期的地理学专著《山海经·海内南经》记载:“海内东南陬以西者……闽在海中,其西北有山,一曰闽中山在海中。”〔明〕何乔远在《闽书·方域志》引用《山海经》时,特加按语曰:“今按,谓之‘海中’者,今闽中地有穿井辟地,多得螺蚌壳败槎(指败坏的木筏之类),知洪荒之世,山尽在海中,后人乃先后填筑之也。”他以后世所得古时海中遗迹,证明海陆的变迁。这是一种科学的实证方法。

宋代莆郡史籍,对陆变迁亦有记载。郑樵诗《题南山书堂》曰:“一泓澄澈照人间,明月团团落古湾。”〔明〕周瑛主纂的《兴化府志·山川考》曰:“(九华山)又有粘蚝(牡砺)石,宋志云:‘山高数百丈,距海七十里,今山顶有蚝壳粘石上。’”黄仲昭《八闽通志》亦曰:“(九华山)有石壕山,高数百丈,石上犹粘蚝壳。”二人均引邑人、宋秘书省正字方翥诗云:“累累蚝山着(附着)石面,此非所有能无疑?细看大石深孔窍,舟人操篱迹犹遗。乃知此山千载前,汹涌尚作海渺弥。蛟龙鱼鳖占窟宅,不省造化能密移。”方翥借九华山巨石上,附着的累累如山的蚝壳,及大石上舟船操篙遗迹,判断此山千年前尚在汹涌渺茫的大海中。生动形象地描述了“浮莆田”的物证。

〔宋〕李俊甫《莆阳比事》云:“蟹井泉穴,在壶公巅岩之侧,其源常竭,遇旱,州县遣吏斋祷,置器于前,泉乃徐出,盈器即止。时有红蟹大如钱,出穴外则雨必沾足。刘屏山(刘子 )卒莆,有诗云“穴泉类蹄涔(路上牛马蹄印中的积水,喻容量微小),幽灵隐其涯。 小双螯,控御蛟龙随。”他注明出处为《郡志》与《遯斋闲览》。周瑛《兴化府志》也有类似的记载,曰:“又(壶公山)绝顶有蟹井,谓遇旱接蟹沫可得雨。宋通判刘子 诗云……。于蟹曰‘幽灵’、‘ ’,是当时已不可端得,今不复有矣。”邑人柯应东(宋咸淳进士,官福建罗源县令)《壶山诗》云:“方壶久伏海中洲,涌出高山不计秋。峰上今犹蚝带石,穴边时有蟹寻湫。”以蚝石与海生红螯蟹等遗存为据,用诗的形象语言,讲述壶公山由久伏海中之洲,涌出为高山的神奇故事 。南宋吏部尚书、邑人林大鼐,为木兰陂创建者李宏作《李长者传》,曰:“闻莆田壶公洋三面濒海,潮汐往来,泻卤弥天”。亦是古代壶公山地区海陆变迁的史证。

周瑛《兴化府志·山川考》载:“(连江里)大孤屿。平田中突起一堆阜,如龟形,故又呼大龟屿。”“小孤屿。在黄石朱尾,视大孤屿为小,故名。”按,宋志谓,大孤屿,小孤屿在县东七十里海上,张琴《莆田县志》云:“今考其他地在县东不过二十余里。宋志或就兴化旧县计之。盖旧县为兴化军治,后移莆田。官书往往传讹。”宋郑樵《通志》引着作郎徐师仁诗以证之,云:“大孤小孤江中央”。明代邑人彭韶《莆阳志》以为在连江里。这正是海中岛屿演变为田中山阜的历史见证。周瑛实地考察时,“众人谓海上无前所谓屿者”。徐师仁为北宋大观时人,彭韶为明宣德进人,相距不过三百多年,海岛成为陆地,其变异速度实属异常。张琴指出其成因,“盖自筑陂后海地冲积为平源耳。”

黄仲昭《八闽通志·地理》载:“鸣山(即鸣峰山)山顶有石,高二十余丈。石上有风(凤)穴,穴中有蛎壳。”〔清〕乾隆《仙游县志·舆地》曰:“鸣峰山,在县南一十五里,此山顶有风(凤)穴,穴中蛎壳似室而方。”又载:“岱仙山,在县西五十里……下多石蛎石。”

〔清〕廖必琦《兴化府莆田县志》曰:“(九华山)有粘蚝石”,并引宋(秘书省)正字方翥诗。又云:“山高数百丈,距海七十里。蚝壳何缘粘石上,又一异也。故正字诗云尔。”张琴《莆田县志》记载九华山蚝石遗址时论曰:“据此记载,《山海经》‘闽在海中’,可见上古洪水时期,此山尚未露山(出)。今武夷山巅有架壑船,与此正类。”

三是现有地名与海洋遗物的见证。

现今莆仙地区,有不少地名与海有关,且有海洋遗迹、航海遗物发现,见证海升为陆的变迁。地处深山区的常太镇的渡口村,前些年曾发现石码头遗址,并出土铁桩、铁索等物,成为古时渡口之实证,渡口村亦因此得名。

据《莆田市地名志》,白沙镇所在地,古时为一片白茫茫的沙滩,涨潮时海水涌到田厝村一带。港头村有古海岸遗址,有船坞遗迹。宋代在此设白沙务(税收机构),因名白沙铺,并成为小集镇。白沙镇之“澳柄”村,附近之岭名曰“澳柄岭”(澳,释水湾泊船处),亦发现古代海船停泊遗址及锚绳等物。

有文章称, 芦溪中游,外度水库下二里许,有一段溪流名叫“滔子”(莆田人呼海蜇为“滔”),相传古代出产海蜇,证明古时此外为海。上溯五里许,有村名“网洲”。据说古里为一片沙洲,是当时渔民下网捕鱼的地方。

现今城区平原、沿海地区,依然有不少地名含有浦、渚、埭、浔、步、澳、口字。从字义看,浦释水滨,河流入海处;渚释水中小块陆地,亦指海岛、水边;埭用土堵水称埭,即土填;浔指水边地;步指水边渡头;澳释水边地,水湾泊船处;口即港口、海口、渡口。如西天尾镇之澄渚,拱辰街道之荔浦、濠浦、七步,白塘镇之埭里、蔡埭,新度镇之后埭,黄石之东埭、下埭;霞林街道之屿上;新度之阔口,常太镇之渡口村,涵江区之江口、三江口等,无不是古时濒海之地。故邑人史家朱维干《福建史稿》说:“莆田县的地名,凡是以浦、以浔、以步、以渚、以埭命名的村落,最初都是海潮出没之地。”周瑛《兴化府志·山川考》对仁德里澄渚山注曰:“杜预曰:‘小洲曰渚。’莆来塍海时,潮至此,故曰‘渚’”。对七步注曰:“考《礼部韵略》,谓水际渡头曰步,七其数也。莆来塍海时,民居多际水。” |

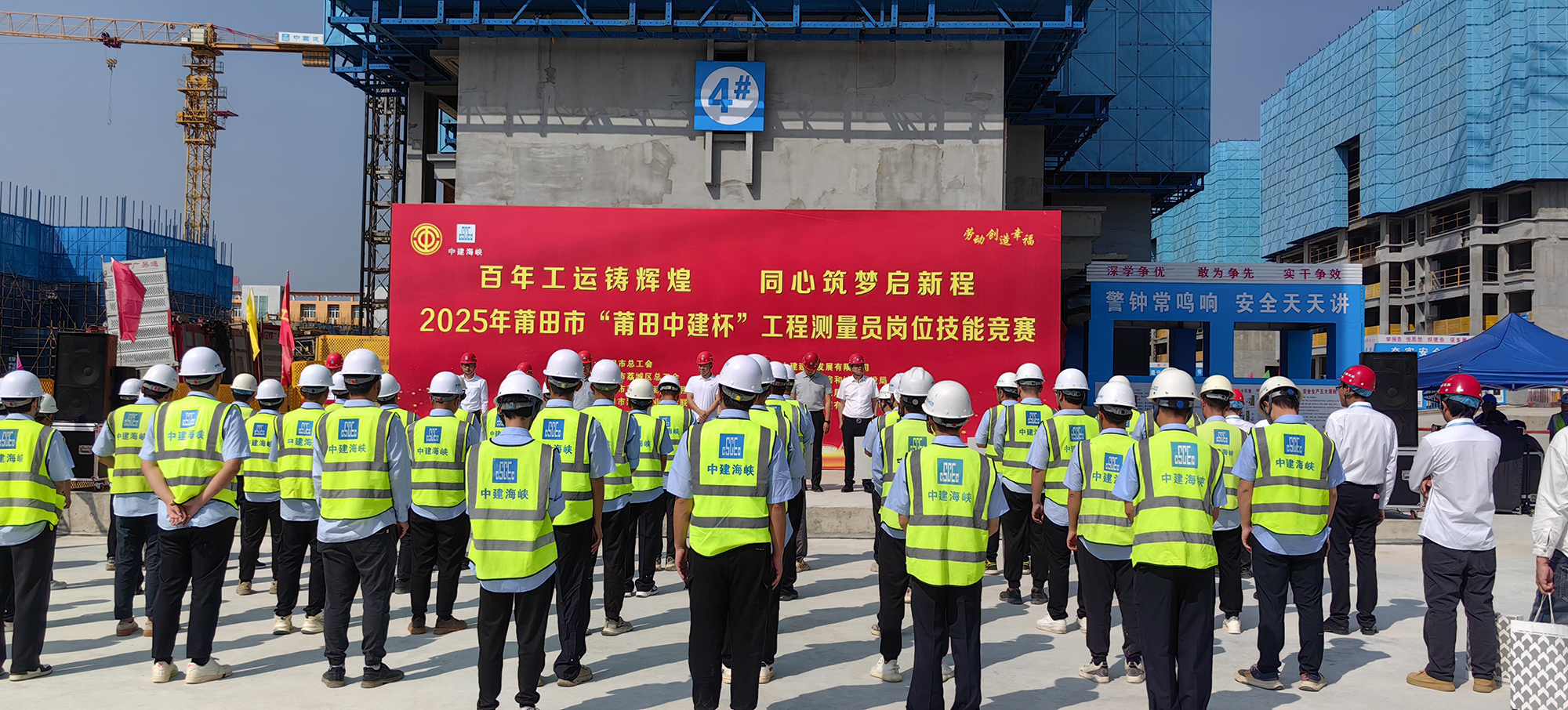

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛 少年“跃”山海 非遗“动”起来

少年“跃”山海 非遗“动”起来 翰墨书百年 丹青绘匠心

翰墨书百年 丹青绘匠心 书香启智 和美莆田

书香启智 和美莆田