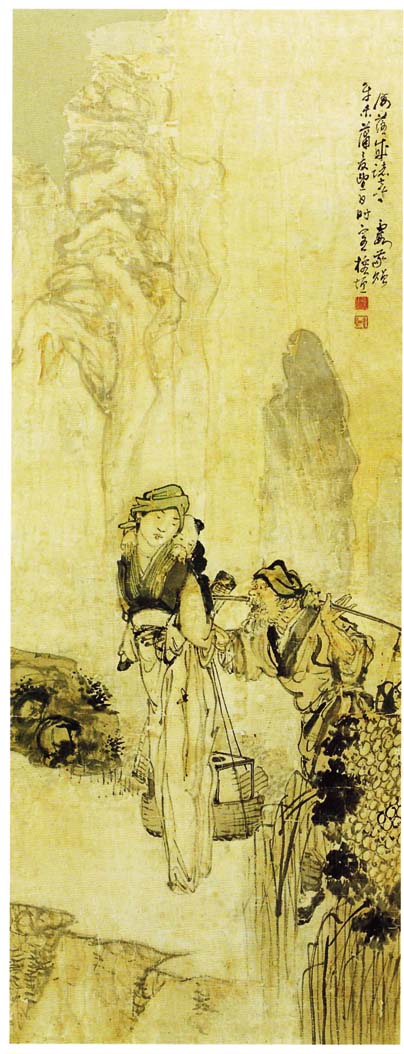

铅华扫尽见精微

——李霞《孟母择邻》图解赏

【发布日期:2012-07-06】 【来源:】 【阅读:次】【作者:黄叶】

“孟母择邻”说的是儒家代表人物孟轲的母亲,为了替儿子选择良好的成长环境而搬了三次家,意欲通过“美仁里”的潜移默化来培养孩子的学习兴趣和品性道德。故事为后人提供了教育子女的范例,因而被历代传为美谈,也成了一些画家笔下经常表现的题材之一。

李霞的这幅《孟母择邻》图,是为祝贺亲友新居落成而作(从残缺的题款中可以看出)。借传统题材,将民间习俗迎来送往的贺仪升华为高雅的、内涵丰富的艺术品馈赠,富有文化气息的莆仙民间在李霞、李耕的那个时代已蔚成风气并绵延至今,这也是古典人物画在当地经久不衰的主要原因。

图中塑造了三个人物,即孟母、孟子和挑夫(仆人)。主角孟母驻足回眸,亭亭玉立,意态娴雅慈祥,古代贤母秀外慧中的气质跃然纸上。夹袄以大块墨色写就,与后背露出的小孟子浓墨上衣连为一体,隐喻了母子俩的亲密无间,并与素淡的袖子、长裙形成色素对比。李霞的运笔韵律与人物动态注重协调统一,如以不激不厉,舒缓从容的笔调描写孟母的端庄温厚内质。然作者又恐孟母作为画面表述的主要对象太过内敛,因而特以色块的对比来增其活性。兼顾及此,足见高明。与孟母的“静”对应的是挑夫的“动”:卷舒自如,洒落灵动的笔势畅写出前倾的上身,微仰的头对视低眉的孟母,似有满腹的疑问正等待回应——是对主人频迁的费解?还是征求欲往何方的确指?其异样的表情引起了趴在母亲后背的黄口小儿的好奇,三者年龄层次和角色的不同,在这一时候所产生出各自心理活动在形态神情的变化中得到了相应的表现。尤其值得玩味的是挑夫手掌上托扁担的荷担态势和孟子一双小手紧扣母亲肩胛、两腿紧挟母亲腰间的动作,直教笔者回想起村野乡间不时目遇的场景。作为颇具士绅气质的画家,对草根生活的细枝末节竞能如此观察入微,足证其乡土情结之难解,民间情怀之深厚。

该画作于1931年(辛未),时李霞年届花甲。身为画家,李霞不算高寿,只活到68岁。所以这一阶段可视为作者一生艺术创作的颠峰时期。十分明显,其用笔已完全消除了早年折芦描法中出现的板滞、生硬甚至妄露圭角,走向了圆浑厚朴,紧劲连绵,运转自如的纯熟。

该画面的布局也独具匠心,例如为凸显人物的主体地位,故意一反常规,把近处底部的路坡淡化处理,路面则不着一笔一墨,平坦洁净,与孟母的精神、气质十分和谐。右下方勾以圆圈夹叶,间以浓墨混点烘托,再往内则是垂柳。点线面交织,用以遮挡挑夫部分身体。试想,同处于抢眼位置而作为配角的挑夫若不略加掩蔽,岂不因主次不分而削弱了孟母的主体形象?何况这一处理也起到拓深画面空间层次的作用。

为了使孟母形象不致单薄,作者还十分巧妙地将随迁家什的担头安插进她的身后,借助箩筐及所装家什、书籍的横线与草席的斜线来衬托笔迹细若游丝、直垂地面的洁白长裙。另外,家什的出现,不正用实物向读者宣示:画中的人物不是在游山玩水,也不是回娘家,而是在迁居!

左边的石头看似有些突兀,但如果没有它的响应,则画面会失去平衡,何况背景的山体尽为虚写,如果没有用这一“实”来压住,画面必感漂浮。作如是观,作者画中的一石一木,皆为随机生发,绝非无的放矢,任意安排。

李霞以擅写巨幅,喜运阔笔,画面恢宏博大而闻名,但从这幅尺幅不大的立轴(118x45cm)那扫尽铅华、细腻精微的笔墨中,我们看到了画家的另一面。 |

山水为媒 文旅唱戏

山水为媒 文旅唱戏 电力赋能“无忧”路 自强助残聚合力

电力赋能“无忧”路 自强助残聚合力 莆田市消防救援支队 “防消联勤”筑牢安全防线

莆田市消防救援支队 “防消联勤”筑牢安全防线 从浙江温州到福建莆田:政企双向奔赴 “撬动”百亿投资

从浙江温州到福建莆田:政企双向奔赴 “撬动”百亿投资